Mats Andersson

基准率谬误。

假设我们有一个拥有100万人口的城市,其中有100个恐怖分子,我们有一台恐怖检测机器,可以以99%的准确性确定一个恐怖分子,也就是说它可以在100次中有99次能正确识别出恐怖分子。

这台机器也会出现“误报”。它会以1%的概率将一个“正常”人识别为恐怖分子;也就是说,如果你用它检测100个非恐怖分子,它仍然会标记其中一个。当这个人被机器检测,它会提示“Bing!恐怖分子!”

这个人真正是恐怖分子的可能性是多少呢?正确答案是,大约1%。

可悲的是,同样的数学原理也适用于医学检测,而大多数医生完全不了解这一点。如果有同样100万人口的城市,其中有100个人HIV阳性,而你的检测也能以99%的准确率,但会以1%的概率误认为那些不是HIV阳性的人——那么这意味着如果你拿回测试结果,它是阳性的,它更有可能是你不是艾滋病毒阳性。但大多数医生会说有99%的可能。相当多的人会说它有50%的可能性。有些人甚至会说它是完全确定的。

有人因此自杀。当第二次检测结果证明他们是健康的,为时已晚。

Sarah Alexis

脂肪比碳水化合物更危险,最糟糕的脂肪是饱和脂肪和反式脂肪。

有趣的是许多人混淆了脂肪的类型。

饱和脂肪是链中缺少双键或三键的脂肪酸链,在室温下是固体的。这意味着它们充满了过多的氢,大自然更难分解。还记得听说氢化油对你有害吗?同样适用于此;氢化油具有过多的氢,因此得名,但它们极难分解。

饱和脂肪存在于几种不同的食物来源中(主要是肉类和奶制品),但它们不是你必须从饮食中完全去除的东西。美国心脏协会建议每天最多摄入13克饱和脂肪。反式脂肪更糟,这些脂肪既可以人工合成,也可以天然存在于食物中。

很多人知道要避免这些,但是为什么呢?

氢化油是一种反式脂肪,强烈建议不要大量食用这种油。这些脂肪会提高你的胆固醇水平,但由于其化学组成,也可能导致动脉阻塞!FDA不建议人们食用反式脂肪,他们鼓励完全限制这些脂肪…它们没有营养价值,只会危害你的健康。

不饱和脂肪食用起来更健康。这些脂肪的碳链中有一个或多个区域含有双键或三键。这在链中产生了弯曲,使体内更容易发生水解。

许多健康专家建议多吃不饱和脂肪,而不是饱和脂肪。

Blaine Jones

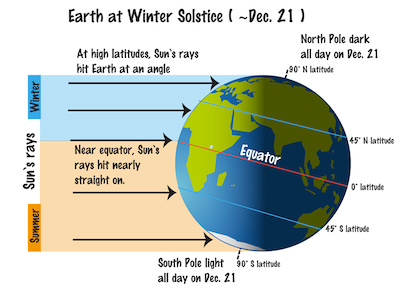

很多人不明白地球的倾斜是如何运作的。

地轴的倾斜角度为23.5度,是导致季节的原因。当地球向太阳倾斜时,它会变得更热,反之,当它向太阳倾斜时,它会变得更冷。但大多数人认为地球围绕太阳运行时会主动改变其倾斜度。事实上,地球在一年中不会改变其倾斜度,变化的是地球相对于太阳的位置。

另一个误解是,夏天变热是因为地球更靠近太阳,冬天则相反。事实上,距离的变化几乎不影响温度,真正影响温度的是太阳光线进入大气层的角度。夏季光线更直接,因此更加强烈,而冬季光线则散布在更大的区域,导致热量分布更多,强度更低,使它变得更冷,另外,冬季的阳光必须穿过更多的大气层,这就过滤了更多的热量。

Ajay Patil

人们误解了牛顿第三定律。

"每一个作用力都有一个大小相等方向相反的反作用力。"——这种说法是错误的,如果你不知道后面的部分。

你施加20牛的力在掸子上,它就会移动。但是根据上面的陈述,应该有相等和相反的反作用力。这不会使它的运动完全停止吗?

明白了吗?大小相等方向相反的力会阻止任何运动的发生。

人们不知道的是——"作用力和反作用力总是作用在不同的物体上。"

意思是,如果我推掸子,掸子也会推我。但是由于20N不足以移动我,最终结果是我移动了掸子。

掸子不会对自身施加反作用力。

Babar Khan Javed

“辐射致癌”:从食物到电器都有辐射,我们每天都在接触。

“只有天然的才是好的”:尼古丁是天然的,可卡因在某种程度上也是天然的。

“你能预测地震吗?”:这是每个地震学学生都讨厌的一个问题。

“反社会和反社会性是一回事”:事实上,一个是暴力的精神病患者,另一个是内向的人。

“抗生素能治愈一切”:抗生素有不同的类型,问问微生物学家吧。

“上吐下泻? 那肯定是流感”:前两者被称为肠胃炎。 流感是一种呼吸系统疾病。

“吃脂肪会让你发胖”:摄入过多的碳水化合物,特别是精制糖,会让你发胖。

“拯救熊猫比拯救蜜蜂更重要”:如果后者灭绝,你会因为食物消失而饿死。

王摸鱼夏款T恤第二波发布,有粉色和无图速干款

数据加载中...BIU...BIU...BIU...