科学家发现,大脑或在睡眠时通过脑脊液清理废物,但这一“脑洗涤”假说仍存争议。

大脑里的“排污系统”之谜

大脑位于颅骨之内,受血脑屏障保护,只有特定营养物质才能进入。然而,科学家们长期以来一直困惑:既然进入大脑如此困难,那废物又是如何排出的?

与其他器官一样,大脑的新陈代谢也会产生废物。然而,血管系统却缺乏专门的排污通道。在身体其他部位,血管旁有一套淋巴系统,负责收集代谢废物并将其运送至淋巴结进行处理。而在大脑中,数百公里长的血管蜿蜒穿行,却没有类似的排放管道。

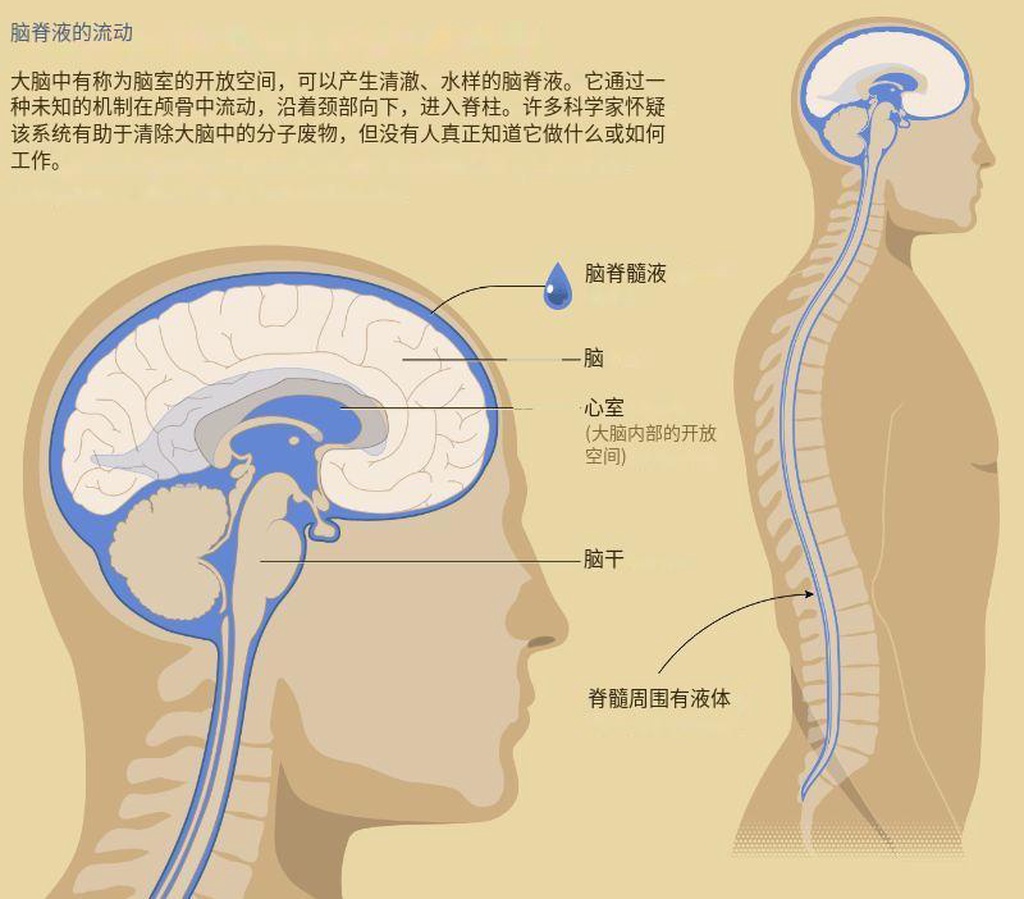

不过,血管周围充满了脑脊液(CSF),这种无色液体在大脑和脊髓周围循环,为大脑提供缓冲保护。近年来,科学家开始怀疑,这种液体或许在清除废物中扮演着意想不到的角色。

脑脊液流动:睡眠中的“脑清洗”

来自罗切斯特大学的神经学家Maiken Nedergaard团队提出,大脑中的血管可能通过缓慢的泵动作,将脑脊液推入细胞间隙,带走废物。他们在小鼠实验中向脑脊液注入荧光染料,并刺激血管壁产生泵送效应。结果显示,染料迅速扩散至大脑深处。这表明,血管的微小运动或许足以推动脑脊液在大脑中远距离流动,并携带废物排出。

更引人关注的是,这种血管泵送现象在睡眠时更为频繁。因此,Nedergaard推测,睡眠或许在大脑“自我清洁”中发挥了关键作用。2013年,她的团队在《Cell》杂志上发表论文称,睡眠和麻醉状态下的小鼠,其脑脊液流动显著增强。这一发现引发了广泛讨论,有人将其形象地称为“脑洗涤”,认为这或许是睡眠有助于恢复精力的原因之一。

Nedergaard甚至表示,她相信睡眠最重要的功能并非记忆巩固,而是大脑的“清洁与维护”。她认为,睡眠期间的大脑排毒机制可能远比我们想象的更重要。

脑脊液的流向:科学界的争议

尽管“脑洗涤”假说吸引了大量关注,但也引发了不少质疑。加州大学旧金山分校的生物学家Alan Verkman认为,该理论在物理上难以成立。他指出,研究中所描述的通道可能无法承担大规模液体交换的任务。而来自卡罗林斯卡研究所的Christer Betsholtz则表示,现有证据无法证明脑脊液会流入血管周围的间隙带走废物。

与此同时,另一些科学家认为,即便存在脑脊液流动,其驱动力也可能源于简单的扩散作用,而非主动泵送。伯尔尼大学的Steven Proulx建议,未来实验可以使用体积更大的分子作为示踪剂,如果在脑脊液流动时检测到这些分子的同步波动,才能更有力地证明液体流动与血管泵送有关。

脑脊液流动的谜团仍未解开

科学家们普遍承认,大脑确实存在废物清除机制,但“脑洗涤”假说是否准确,仍然存疑。麻省理工学院的神经科学家Laura Lewis指出,研究脑脊液流动就像在密封的水瓶上打洞观察水流,但这种入侵式实验本身就会改变液体的自然动态。此外,呼吸、心跳等生理活动也会影响脑脊液的流动,使得研究变得更为复杂。

目前,越来越多的研究团队加入探索脑脊液流动的行列。虽然对“脑洗涤”假说存在争议,但它确实为解释睡眠的重要性和大脑自我清洁机制提供了新的视角。正如Proulx所说:“我们或许都以为自己知道答案,但事实上我们并不清楚。”

本文译自 Quanta Magazine,由 BALI 编辑发布。