二战期间,英国与美国在科技战略上的抉择,造就了截然不同的命运。英国依赖政府实验室,短期突破却难以为继;美国则以大学为依托,注入巨资,构建创新生态,奠定全球科技霸主地位。

二战的风云变幻中,科学的力量悄然改写了大国的命运。英国与美国,两个盟友在科技战略上的不同抉择,不仅影响了战争的进程,更塑造了战后世界的科技格局。故事的主角是两位科学顾问——英国的Professor Frederick Lindemann和美国的Vannevar Bush,他们的理念与行动,决定了各自国家的科学轨迹。

在1940年的伦敦,硝烟弥漫,Winston Churchill刚刚成为首相,他的老友Lindemann站在他身旁,担任科学顾问。这位牛津大学物理系主任,凭借在皇家飞机研究所的战时经历,对英国军方研发能力充满信心。他主张集中资源,依托政府实验室开发武器系统。英国的雷达防御网络“Chain Home”、夜间战斗机的机载雷达,以及代号“Tube Alloys”的核武器计划,都是在他的推动下迅速展开。Bletchley Park的密码破译中心甚至用早期计算机破解了德军的Enigma密码。面对德国的猛烈攻势,英国的政府实验室与企业合作,将雷达、声呐、喷气式战斗机等技术从原型快速转为量产。然而,Lindemann的战略也有局限——大学仅作为人才储备,没有参与武器研发,创新的广度和深度因此受限。

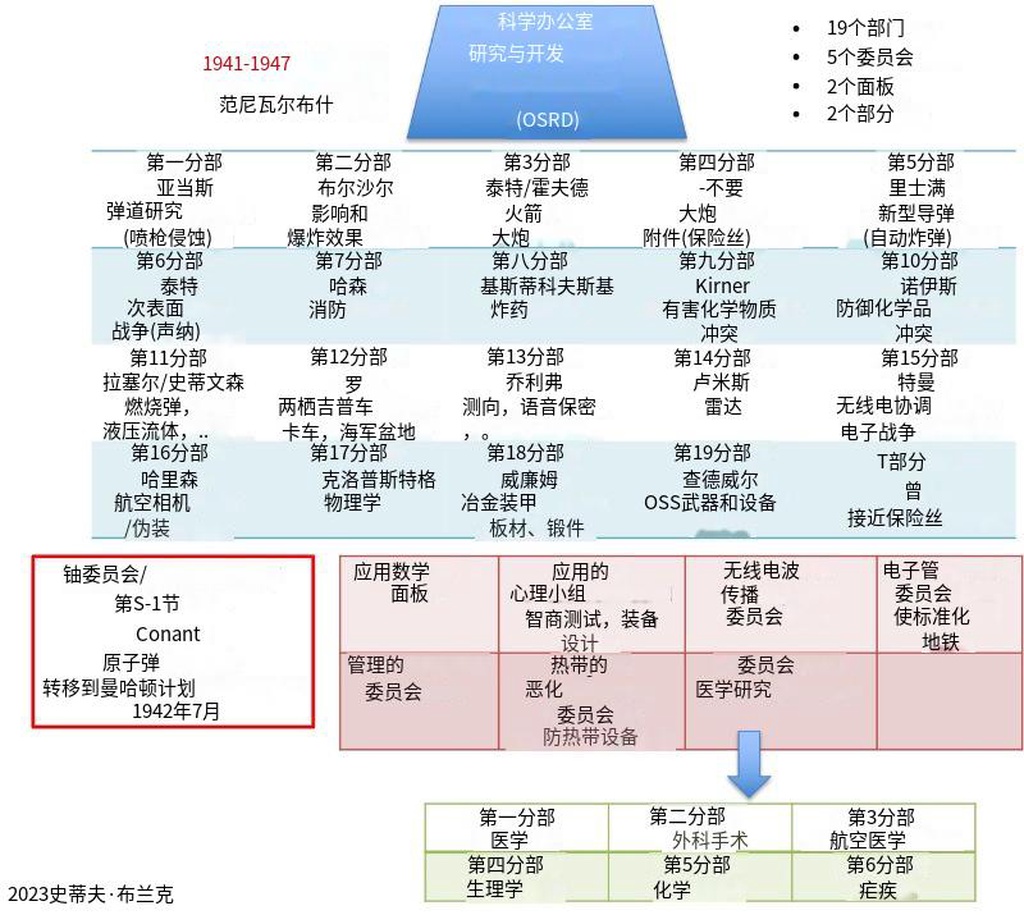

与此同时,大洋彼岸的美国却走上了一条截然不同的道路。1940年6月,Vannevar Bush,这位前麻省理工学院工程系主任,走进白宫,向总统Franklin Roosevelt提出了一个大胆的观点:二战将是技术决定胜负的战争。他对政府实验室的效率嗤之以鼻,认为它们行动迟缓、能力平庸。Bush力劝Roosevelt,将尖端武器的研发交给大学里的科学家,在民办实验室中进行。他甚至说服总统,不仅研发,连武器的开发、采购和部署都应由大学教授主导。这一提议让军方高层瞠目结舌,但Roosevelt却点头同意,授权Bush创建了科学研究与发展办公室(OSR&D)。

OSR&D的成立,彻底改变了美国科技的面貌。Bush精心挑选的教授们,在麻省理工、哈佛、约翰霍普金斯、加州理工等顶尖大学建立了武器实验室。这些实验室的任务繁重而多样:从雷达、火箭、声呐到近炸引信、凝固汽油弹、巴祖卡火箭筒,甚至青霉素、抗疟疾药物和核武器,涵盖了战争的方方面面。近万名科学家和工程师,包括教授和他们的研究生,获得了免服兵役的资格,投身这些实验室。他们的成果迅速转化为现实,由通用电气、杜邦、柯达等企业大规模生产,源源不断地送往前线。

美国成功的秘诀不仅在于组织的创新,更在于资金的洪流。二战前,美国大学的科研主要依赖洛克菲勒、卡内基等基金会和企业的资助。OSR&D的成立,让政府资金首次大规模涌入大学。1941至1945年间,OSR&D向顶尖大学注入了相当于2025年90亿美元的巨资。这笔钱不仅用于支付研究人员的薪水,还包括实验室的设施和行政费用。这种“间接成本补偿”机制,让大学得以建设世界一流的实验室,吸引了全球的顶尖人才。相比之下,英国的处境却艰难得多。战时的伦敦每日遭受空袭,海上运输线被德军潜艇封锁,国家的财政濒临崩溃。英国只能集中资源应对眼前的威胁,如雷达和反潜技术,核武器等高成本项目则因资金短缺被迫搁置。

战后的世界,英国与美国的科技道路进一步分化。1945年,Churchill下台,Lindemann随之离开,英国的科研协调陷入真空。战后 austerity迫使政府大幅削减军方实验室的预算,雷达、电子、计算机等领域的研发几乎停滞。经济的疲惫加上帝国的解体,英国无法像美国那样持续投入创新。剑桥、牛津等学府在理论科学上仍领先,但缺乏将突破转化为产业的机制。比如,Alan Turing和Tommy Flower在Bletchley Park的计算机研究未能催生英国的计算机产业,而美国的企业如IBM、Univac却借战时技术迅速崛起。

美国则乘势而上。战时的大量资金不仅加速了科技的突破,也让大学和企业看到了政府支持的巨大潜力。1945年,Bush发表了《科学,无尽的前沿》报告,呼吁政府持续资助基础研究。国会虽然在组织形式上争论不休,但最终达成共识:政府应继续扮演科研的“金主”。战后,OSR&D的遗产迅速转化为新的机构——1946年成立的原子能委员会接手核武器研发,1950年国家科学基金会(NSF)开始资助基础科学,1958年国防高级研究计划局(DARPA)和NASA相继成立。这些机构延续了Bush的理念,将大学、企业与政府紧密结合。

一个鲜明的例子是麻省理工学院的辐射实验室(Rad Lab)。战时,这个实验室雇佣了3500名平民,开发并生产了100套雷达系统,直接用于战场。战后,类似MIT、哈佛这样的大学,以及斯坦福的Fred Terman等教授,围绕战时资金形成了创新集群,推动了计算机、火箭、核能、特氟龙等技术的商业化。美国的大学如今每年授权3000项专利、3200项版权,孵化1100多家科技初创企业,创造无数产品和就业机会。

英国的集中式政府实验室模式,在战时为生存而战,取得了令人瞩目的突破,但缺乏规模和资本的支撑,难以在战后称霸。美国则通过去中心化的协作生态,将大学、企业与政府的资源深度融合,辅以巨额资金,打造了一个席卷全球的创新引擎。这个模式不仅让美国成为科学超级大国,也为现代创新生态系统树立了标杆,吸引了全世界的科学家,令其他国家感叹“人才流失”。然而,今天的美国是否还能延续这份荣光,或许是另一个值得深思的故事。

本文译自 steveblank,由 BALI 编辑发布。