68万首歌的大数据分析揭示:流行乐和弦重复性增强,七和弦使用锐减,音乐演变趋势一览。

Chordonomicon。这个词一度在我脑海里挥之不去,每一个音节都那么动听。你不妨试试念一下:Kord-oh-nom-i-con。听起来就像一个充满神秘色彩的词汇。对我而言,它确实如此。但这个术语,在去年还根本不存在。

去年十月,五位研究人员为他们刚完成的一个新项目绞尽脑汁想名字时,“Chordonomicon”这个词应运而生。这个项目从广受欢迎的音乐学习网站 Ultimate-Guitar 上,汇集了近 68 万首歌曲的和弦进行与音乐流派信息。我立刻意识到,这海量数据里一定藏着宝藏,但我该从何挖起呢?

通常,我为这份时事通讯撰写数据驱动的文章时,方法会更偏向科学研究。我会先提出一个假设,比如“近几年音乐传记片数量有所增加”。然后,我会寻找数据来验证这个假设。无论结果是证实还是推翻,我都会公布出来。举个例子,当我研究音乐传记片时,发现从绝对数量上看,近几年的确有显著增长,但从相对比例来看,高峰期其实是在 1940 年代。

但面对 Chordonomicon 数据集,我并没有预设什么假说去验证。我只是单纯地想潜入其中,看看里面到底有什么奥秘。毕竟,在 68 万个和弦进行中,总该有些有趣的发现吧。事实也确实如此。不过,我们还是先从一个简单的问题开始:什么是和弦?

如果你想深入探讨乐理,那我恐怕不是合适人选。不过,在这里,一些基础定义应该能帮上忙。“音符”指的是单个音高,比如你在钢琴上按下一个键,弹出的就是一个音符。“音程”是两个音符的组合。而“和弦”,则是三个或更多不同音符的组合。

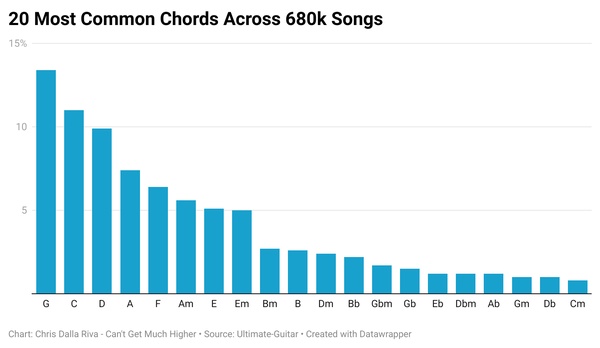

上图展示了 Chordonomicon 数据集中近 5200 万个和弦里,最常见的前 20 个。如果你弹过吉他或钢琴,看到 G 大调和 C 大调和弦高居榜首,你大概一点也不会惊讶。它们几乎占了所有和弦的 24%,通常也是我们最早学会按的那几个和弦。但有趣的是,一旦我们把目光投向不同的音乐流派,和弦的选择就呈现出截然不同的景象。

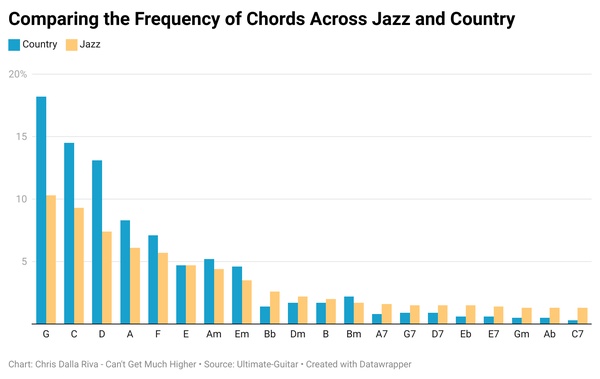

下面你可以看到 20 个常见和弦在爵士乐和乡村音乐中的使用情况对比。二者的差异可谓泾渭分明。例如,在乡村音乐中,G 大调、C 大调、D 大调、A 大调和 F 大调这五个大和弦,就占据了所有演奏和弦的 61%。相比之下,在爵士乐歌曲中,这五个和弦加起来仅占总数的 39%。然而,看看其他和弦,情况又反过来了。比如 Bb 大调和弦,它在我们的爵士乐样本中占到了 2.6%,而在乡村音乐中,这个比例只有 1.4%,几乎少了一半。

这些差异背后是什么原因呢?当然,一部分源于作曲家们天马行空的选择,但乐器的使用也扮演了关键角色。例如,小号是爵士乐的常用乐器,而小号通常是 Bb 调的。同样地,班卓琴和吉他常出现在乡村音乐中。班卓琴是按开放 G 调弦的,而正如前面提到的,像 G、C、D 这样的和弦,正是你拿起吉他时最先学习的那一批。

不过,在众多音乐流派中逐一观察单个和弦有点过于繁杂。为了让跨流派的比较更直观,我们可以将和弦分成几大类。从下图中我们可以看到,虽然简单的三音大和弦在各种风格中都唱主角,但在其他类别上,画风突变。比如七和弦,在爵士乐中的使用频率是其他任何流派的 2.5 到 13 倍之多。类似地,强力和弦在朋克音乐中的出现频率,也要比其他流派高出 2 到 21.5 倍。更有甚者,像挂留和弦、减和弦和增和弦,在说唱音乐里几乎难觅踪影。

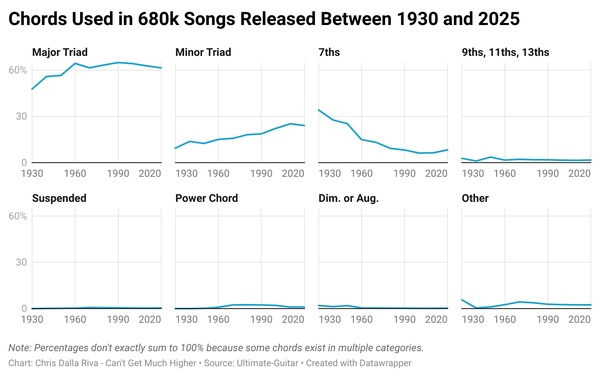

更有意思的是,这些和弦类别的使用并非一成不变,它们也随着时间演变。下图展示了从 1930 年代到 2020 年代,每十年间各类和弦的流行程度。最引人注目的趋势莫过于七和弦的式微。在 1940 年代,七和弦曾占所有和弦的 27.7%;而到了 2020 年代至今,这个比例骤降至 8.25%。这很大程度上与爵士乐的衰落有关,毕竟七和弦家族曾是定义这一流派的标志性特征。随着爵士乐风光不再,简单的三音小和弦反而变得越来越普遍。

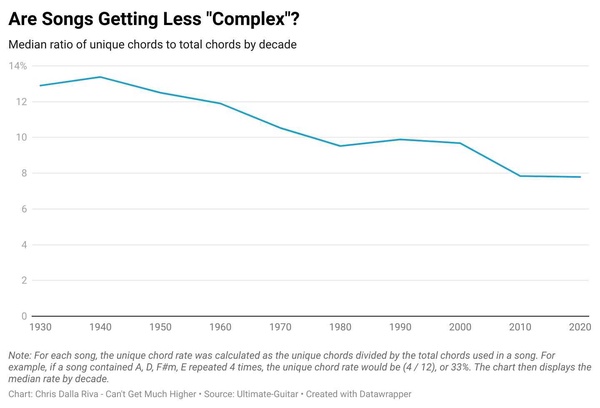

歌曲的和弦进行是否越来越“简单”了呢?一个常见的批评声音是,当代歌曲的和弦进行缺乏想象力,往往就是那几个和弦翻来覆去循环好几分钟。有了 Chordonomicon 数据集,我们就能对此进行验证。但仅仅统计每首歌的独特和弦数量是不够的。正如我之前写过的,流行歌曲的长度在过去八十年里发生了巨大变化。为了将歌曲长度因素考虑在内,我们需要引入“独特和弦率”这个概念。

这是什么意思呢?假设一首歌的和弦进行是 A 大调、D 大调、F# 小调、E 大调,并重复了 5 次,那么总共就有 20 个和弦,其中有 4 个是独特的和弦。那么,“独特和弦率”就是(4 / 20),即 20%。这个比率越高,通常意味着重复性越低,和弦运用上的实验性就越强。

观察从 1930 年代到 2020 年代每个十年的独特和弦率中位数,你会发现这个比率已经从 13% 跌至 8%。但这并非近年才有的骤降,下降趋势实际上始于 1960 和 1970 年代,在 2000 年代之前趋于平缓,然后在 2010 年代跌至目前的水平,并一直保持至今。

那么,这是否意味着如今的歌曲都简单到初学者也能轻松创作表演了呢?并非如此。虽然和弦进行是构建歌曲的关键部分,但绝非唯一。旋律、歌词、节奏同样扮演着重要角色。这份数据无法体现这些方面。但数据确实揭示了一个事实:我们的和弦进行比以往任何时候都更加重复。下次你坐下来写歌时,不妨大胆地加入一个七和弦吧,或许某位爵士乐巨匠的在天之灵会为你欣然一笑。

尽管爱尔兰乐队 For Nina 单曲“Hounds”主歌中循环的乐句足以让我反复聆听,但这并非我沉迷于此的主要原因。真正吸引我的是人声。当 Holly Owens 在副歌中嘶吼出“Oh no / Don’t wait / Don’t leave / Don’t stay”时,感觉就像一个幽灵在召唤你靠近,即使理智告诉你那很危险。

Andrea La Rose 比任何人都更能证明,和弦少并不代表歌曲不好。在他的时事通讯《two chords》中,La Rose 收集了那些只用了,嗯,两个和弦的歌曲。其中许多都堪称绝妙。Big Audio Dynamite 这支由 Mick Jones 被 The Clash 排挤后组建的乐队,在 1985 年创作的这首歌就是一个很好的例子。

本文译自 cantgetmuchhigher,由 BALI 编辑发布。