James Watson 曾说,他通往1962年诺贝尔奖的道路始于意大利那不勒斯。在1951年的一次会议上,他遇见了生物物理学家 Maurice Wilkins,后者与他和 Francis Crick 共同分享了因发现DNA双螺旋结构而获得的诺贝尔奖。Watson 回忆说,正是与 Wilkins 的那次会面让他“第一次意识到DNA或许是可解的”,“我的生命因此改变。”

这确实是个适合写入科学教科书的美好轶事。然而,正如 Howard Markel 在其新书《生命的秘密》(The Secret of Life)中所揭示的,围绕这一著名发现的幕后故事,实则上演了一出“俗气的序幕”。Markel 的这本书深入探讨了这场科学大戏背后的波折。

当时,Watson 只是个年仅22岁、在哥本哈根大学做博士后研究员的年轻人,性格中带着几分傲慢和笨拙。他的生物实验室主任 Herman Kalckar 邀请 Watson 和实验室的另一位研究员 Barbara Wright 陪同他参加那不勒斯的会议。自信且好胜的 Watson 对 Wright 的研究不以为然,刻薄地评价其“相当不精确”。尽管如此,Watson 对能受邀同行感到十分高兴,他在给父母的信中写道:“这应该会非常令人兴奋。”

James Watson 无疑是这出戏剧中的“伊阿古”(莎士比亚戏剧《奥赛罗》中的反派),他对 Rosalind Franklin 进行了人格诋毁。

会议上的大多数报告都让 Watson 感到乏味。但当 Wilkins 展示用X射线晶体学方法拍摄的DNA图像时,他顿时来了精神。这张新颖的图像显示该分子具有晶体结构。之后,在一次鸡尾酒会上,Watson 试图接近 Wilkins,但这位不善社交的科学家却尽力回避着这个鲁莽的美国人。后来 Watson 看到 Wilkins 正与前来那不勒斯与他会合的妹妹聊天,以为又有了机会,可当他走上前去时,Wilkins 却溜走了。

尽管如此,与 Wilkins 的这次相遇,牢牢锁定了 Watson 的未来方向。他下定决心要揭示DNA精确的分子结构。他很清楚自己几乎没机会进入 Wilkins 所在的伦敦大学国王学院实验室,主要原因是 Wilkins 不喜欢他。于是,Watson 把目光投向了另一个探索分子结构的顶尖生物学实验室。在剑桥大学的卡文迪什实验室生物物理学研究组,Watson 遇到了才智过人的 Crick,两人在两年内便构建出了第一个可靠的DNA结构模型。他们的模型向世界展示了DNA如何发挥作用,并深刻地影响了生物学的进程。

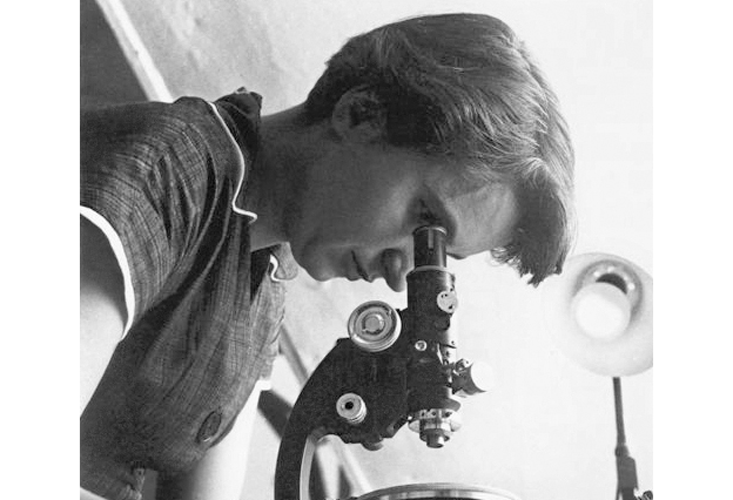

孤独的科学家:Rosalind Franklin独自工作

在《生命的秘密》一书中,Markel——这位密歇根大学医学史领域的杰出教授,其非虚构作品读来常如小说般引人入胜——津津有味地讲述了 Watson 与 Wilkins 首次相遇背后的故事。原来,Kalckar 当时正与 Wright 发展婚外情,并希望保守秘密。Markel 在最近的一次采访中告诉我,Watson 被邀请去那不勒斯,“实际上是为他老板充当‘幌子’,为他与 Wright 的私情打掩护。” Markel 在书中写道:“DNA双螺旋结构的解开,竟始于 Kalckar 与 Wright 的结合,这一悖论不禁令人莞尔。”

这种风趣的笔调也奠定了《生命的秘密》的基调。Markel 将国王学院和卡文迪什实验室里那些为了赢得研究优势而相互算计的所有角色都搬上了他书中的舞台。其中,Watson 无疑是这出戏剧中的“伊阿古”。虽然 Watson 没有诱使老板杀死妻子,但他确实对 Rosalind Franklin 进行了人格诋毁。Markel 特别告诉我,Watson 在1968年出版的《双螺旋》一书中,“真的把她写得非常不堪”。书中描绘 Franklin 是个狂怒的泼妇,因被打断而“怒火中烧”,差点要动手打 Watson 的场景,多年来一直臭名昭著。

出生于伦敦的 Franklin 是一位化学家和数学家,她全身心投入,力求完善X射线晶体学技术。确定构成一个分子的原子种类是一个极其缓慢的过程。晶体学家需要拍摄数百张分子的照片,并运用复杂的数学公式来确定其最终的形状和大小,从而推断出其中包含哪些原子。在 Franklin 凭借其超乎常人的细致和耐心在晶体学领域崭露头角后,她被聘请到国王学院负责解析DNA结构。然而,Wilkins 认为DNA研究是他的地盘,Franklin 只是被雇来做他的助手,而非一位拥有独立思想和方法的科学家。

Wilkins 和 Franklin 从未和睦相处。Markel 汇集了他们同事的各种说法来解释原因。Watson 将矛盾归咎于 Franklin 拒绝接受自己作为 Wilkins 助手的角色。他在《双螺旋》中,笔下流淌着居高临下的轻蔑,写道真正的问题在于“Rosy”。其他人则认为,Wilkins 嫉妒 Franklin,对她心存畏惧,怨恨她在公开场合纠正自己的科学错误,或者如 Crick 所写,Wilkins “爱上了 Franklin”,并补充说,“而 Rosalind 真的恨他……要么因为他愚蠢——这一点总是惹恼她,要么就是他们之间发生了别的事情。” Crick 总结说,无论如何,他们之间是种“强烈的爱恨交织”。

没有任何道德标准可以认为,在展示 Franklin 的成果前,无需明确征求她的许可。

Markel 呈现了一个多面性的 Franklin 形象。他引用了国王学院生物物理学家 Mary Fraser 的一封信,信中写道 Franklin 不愿与实验室的任何人交往。Fraser 形容 Wilkins “个子高,安静,温和,是一位才华横溢的实验家,通常从不与人争吵,尽管有时可能很固执”。与此同时,Franklin 的“举止相当生硬,每个人都自然而然地回避她,变得沉默寡言,显然从未真正了解她。她懒得进行社交闲聊——认为那既无聊又浪费时间。” Fraser 还认为 Franklin “过于偏执,把一切都看得太个人化——如果她向 Wilkins 提出需要帮助解决问题,本来是可以的,但她不想要任何帮助。”

Markel 告诉我,他写作《生命的秘密》的一个重要灵感来源是他的两个女儿,16岁的 Samantha 和21岁的 Bess,她们一直希望他写写关于 Franklin 的故事。Markel 说:“她们不是那种特别热爱科学的孩子,”但她们知道 Franklin 的故事。在她们的理解中,Franklin 从未被男性同事认真对待,一直是他们性别歧视性闲聊的对象,她的研究成果还被他们窃取了。“我一直对她们说,‘等等,孩子们。你们得看数据。你们得看事实。不能凭空假设。我们不是那样做事的,’” Markel 回忆道。“然而,当我深入研究后,结果令人震惊。我当时的感觉是,‘哇,就证据而言,这比我想象的要糟糕得多。’”

Markel 并非第一个报道双螺旋戏剧中最恶劣一幕的人——即 Wilkins 在 Franklin 不知情的情况下,进入档案室,取出了一张由 Franklin 设计的实验产生的照片,并展示给了 Watson。这张名为“照片51号”的印相揭示了DNA具有双螺旋形状的三维结构。“我看到照片的瞬间,惊得目瞪口呆,心跳加速,” Watson 在《双螺旋》中写道。

这一著名事件最早由 Horace Judson 在其1979年的著作《创世第八天》(The Eighth Day of Creation)中报道,已故传记作家 Brenda Maddox 在其2002年的著作《罗莎琳·富兰克林:DNA的黑女士》(Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA)中也对其进行了丰富的背景呈现。包括 Wilkins 和 Watson,以及曾与 Franklin 共事的博士生 Raymond Gosling 在内的大多数主要和次要人物,都在访谈和书籍中讨论过此事。它也构成了2015年上演的戏剧《照片51号》(Photograph 51)的关键转折点,该剧在伦敦首演时由 Nicole Kidman 饰演 Franklin。这一事件被反复解读,本身就成了一堂历史课,展示了一个事件的真相如何能被分裂成多种视角。

Markel 承认该事件的“罗生门”效应及其众多信息来源(他全书的脚注非常详尽),但他本人对此事的道德判断毫不含糊。“很简单,那是不对的,”他写道。“没有任何道德标准可以认为,在展示 Franklin 的成果前,无需明确征求她的许可,而正因为没有征求许可,Wilkins 向 Watson 展示照片51号的行为,至今仍是科学史上最恶劣的剽窃行为之一。”

Watson 和 Crick 在世时,显然有既得利益去美化双螺旋的故事。

被窃取的照片是对 Franklin 的第一次侵犯。随后,汇集了从事相似项目实验室的剑桥生物物理学研究部门主任 Max Perutz,又一次在未征得 Franklin 同意的情况下,将一份由 Franklin 和 Gosling 撰写的关于DNA的分析报告展示给了 Watson 和 Crick。Markel 写道,这份报告在 Crick 的大脑中引发了连锁反应,使他得以理解DNA的结构——两条骨架链螺旋缠绕在分子的核心周围,内部是配对的核苷酸。在《双螺旋》中,Watson 将双螺旋结构的理由归结为生物体成对出现的观念。“那纯属胡说,” Crick 后来在一次采访中说道。Crick 承认,他和 Watson “需要一个线索才能达到那一步,而那个线索就是 Rosalind Franklin 的数据。”

在 Markel 的叙述中,Crick 是这对DNA搭档中更值得同情的一位。Franklin 在30多岁时患上了卵巢癌,“这或许是她在实验室工作中长期承受大量辐射暴露的结果,”身兼医师的 Markel 写道。他评论说,1950年代的癌症治疗“与中世纪医学相差无几”,并以毫不退缩的清晰笔触,详述了治疗过程对 Franklin 的影响,揭示了她所承受的痛苦之深。在她病情最严重的一些时期,Franklin 曾在 Crick 和他妻子 Odile 位于剑桥的家中休养。Markel 采访了 Franklin 的妹妹 Jenifer Glynn,她说 Franklin 对 Crick 和 Watson 并无怨恨。Franklin 于1958年去世,年仅37岁。Crick 后来告诉 Franklin 的朋友兼传记作者 Anne Sayre,Franklin 本可以解开DNA结构,“对 Rosalind 来说,这只是时间问题。”

考虑到 Crick 对 Franklin 的尊重,他和 Watson 对她犯下的最终罪行更令人愤慨。Markel 写道,通过“阴险的操纵”,Crick 和 Watson 设法在他们1953年发表于《自然》(Nature)杂志、阐述双螺旋模型构建的论文中,省略了对 Franklin 数据的正式引用。当他们和 Wilkins 在1962年获得诺贝尔化学奖时,Crick 和 Watson 在他们的诺贝尔奖演讲中都没有提及 Franklin;Wilkins 也仅仅提到她“对X射线分析做出了宝贵的贡献”。

Markel 查阅了瑞典皇家科学院保存的1962年诺贝尔化学奖提名文件,这些提名来自“当时一些最有成就、信息最灵通的科学家”。没有一个人提到 Franklin。事实上,她当时已没有资格获奖,因为诺贝尔奖不颁发给已故人士。然而,Markel 确实发掘出一份为1960年诺贝尔化学奖准备的长达14页的报告,作者是 Arne Westgren,一位精通DNA和蛋白质晶体学研究的化学教授。Westgren 写道,Crick 和 Watson 提出了一个巧妙的假说,但最应归功于解开DNA分子之谜的是 Wilkins、Franklin 和 Gosling。Westgren 认为,如果奖励 Crick 和 Watson 却绕过这三人,“将不值得考虑”,并补充说,如果 Franklin 还活着,“她完全有理由获得属于她的那部分奖项。” 显然,诺贝尔奖委员会并未被此打动。而时至今日,Watson 亦然。

2018年,Markel 采访了 Watson。当时 Watson 的公众声誉已因其反复发表的种族主义言论——声称黑人因基因原因智力低于白人——而黯然失色。在《生命的秘密》中,Markel 指出 Watson 的种族主义一直是他性格的一部分。早在1951年身处那不勒斯时,Watson 就曾写信给父母:“整个城市可以说是个贫民窟,人们穷困潦倒,居住的贫民窟让芝加哥的黑人区相比之下都显得几乎舒适宜人了。”

Markel 问时年90岁的 Watson,如果世界是完美的,并且 Franklin 在1962年还活着,她难道不应该与他分享诺贝尔奖吗?“他慢慢地从椅子上站起来,用一根手指直指着我,高高在上地宣称:‘你通常不会因为自己无法解读的数据而赢得诺贝尔奖,’” Markel 写道。Markel 追问这个问题,指出 Wilkins 在1953年时同样无法解读那些数据。Watson 轻笑着回答:“我们也希望 Maurice 拿到诺贝尔奖,因为我们都喜欢他……”

Markel 告诉我,他对科学研究过程中普遍存在的个人主义和嫉妒现象并不陌生。这个过程几乎总是充满了政治角力。“总会有竞争、内斗和不端行为,我可以跟你聊上一整天我职业生涯中亲眼所见的事情,” Markel 说。他举了一个例子。在21世纪初,他曾与美国疾控中心(CDC)官员合作分析传染病,特别是H5N1禽流感病毒。在2007年的一篇论文中,他创造了一个术语来描述如何通过实施措施让人们保持安全距离来遏制感染,这个术语就是如今无处不在的“拉平曲线”(flatten the curve)。Markel 告诉我,在他收集数据并帮助设计社交措施时,“每个人都在说,‘快点,快点,我们必须拿到数据,我们必须做这个,做那个。’我理解这种运作的态势。”

尽管如此,我仍然好奇,Markel 如何解释 Watson 和相对更讨人喜欢的 Crick 会犯下掩盖 Franklin 在破解生命生物密码中作用的恶劣罪行?“他们有既得利益去美化双螺旋的故事,” Markel 说。“他们想通过讲述自己的故事来控制历史。”

在《生命的秘密》开篇,Markel 写道:“被层层解读、解释和混淆所掩盖,DNA分子结构的发现是科学史上最被误解的悬案之一。” 读完这本书,我欣慰地感到,自己终于明白了谁是真正的“作案者”。