地衣生命力惊人,模拟实验显示部分种类或能在火星存活,其对辐射的抵抗力为探索火星生命提供新视角。

火星上是否曾有生命存在,至今仍是个谜。如今这颗红色星球的环境堪称严酷:温度极端、辐射强烈、大气稀薄,实在难言适宜生命生存。然而,即便是在如此恶劣的境况下,地球上一些生命力最顽强的生物——地衣,或许竟能在此扎根。

地衣是一种奇特的共生体,由两种生物紧密合作而成。其中真菌部分通常占到九成左右,另一部分则是能进行光合作用的藻类或蓝细菌。为了探究某些地衣是否具备在火星生存的潜能,由植物学家 Kaja Skubała 领衔的一个研究团队,利用波兰科学院空间研究中心的设备,将两种地衣 Diploschistes muscorum 和 Cetraria aculeata 置于模拟的火星环境中进行了一项实验。

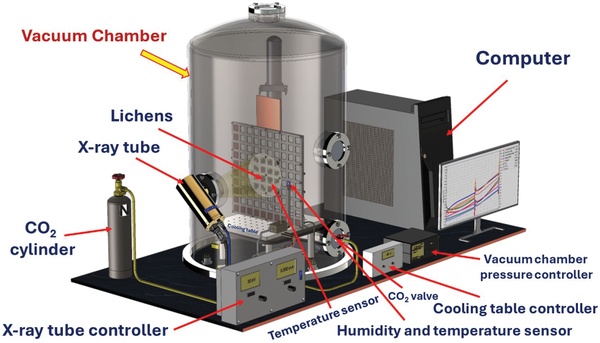

实验安排与附加设施,包括金属格栅与地衣,冷却台,温度,压力和湿度传感器,X射线灯与控制器,CO2阀与气缸,控制器的真空室,压力,冷却台,和计算机。

研究人员在近期发表于《IMA Fungus》杂志的研究中指出:“我们的研究首次证明,在地衣共生体中,真菌伙伴的代谢活动在类火星环境下依然能够进行。”他们补充道:“这意味着,即使是火星上伴随太阳耀斑和太阳高能粒子事件而来的X射线,也不应阻碍地衣在这颗行星上生存的可能性。”

火星的电离辐射对大多数生命形式都构成威胁,因为它能在细胞层面造成损害。根据生物体种类和辐射水平的不同,这种辐射还可能干扰其生理、遗传、形态及生化过程,可以说是生命的一大杀手。

说到生存能力,地衣确实有其过人之处。它们与其他能承受极端压力的生物有共通之处,比如新陈代谢极其缓慢、对营养需求极低以及拥有惊人的寿命。就像微小的水熊虫一样,地衣也能长时间处于完全脱水的休眠状态,仿佛生命暂停,直到再次遇到水分才能奇迹般地复苏过来。不仅如此,地衣还有其他适应极端环境的法宝,例如能像涂了防晒霜一样过滤掉紫外线的特殊代谢物,以及同样能有效抵御辐射伤害的黑色素。

鉴于先前已有研究探讨过紫外线对地衣的影响,Kaja Skubała 决定将目光投向一个尚未被探索的领域:当地衣保持代谢活性时,暴露在电离辐射下会发生什么?要知道,地衣需要水分才能维持新陈代谢,这与它们脱水休眠时的状态截然不同。为此,研究人员特意向参与实验的地衣喷洒了水分,使它们保持湿润,从而确保其处于代谢活跃状态,直面辐射的考验。

两种地衣各自在一个黑暗的实验舱内度过了五小时,舱内精心模拟了火星的恶劣条件。这包括极低的气压、微乎其微的湿度、几乎完全由二氧化碳组成的“大气”,以及剧烈的温度变化——从模拟白天的18摄氏度骤降至模拟夜晚的零下26摄氏度。实验舱内的X射线辐射水平,模拟了火星表面在太阳活动异常强烈时可能遭遇的情况,尽管真实的火星辐射水平会因太阳耀斑和太阳风的剧烈波动而更加难以预测。

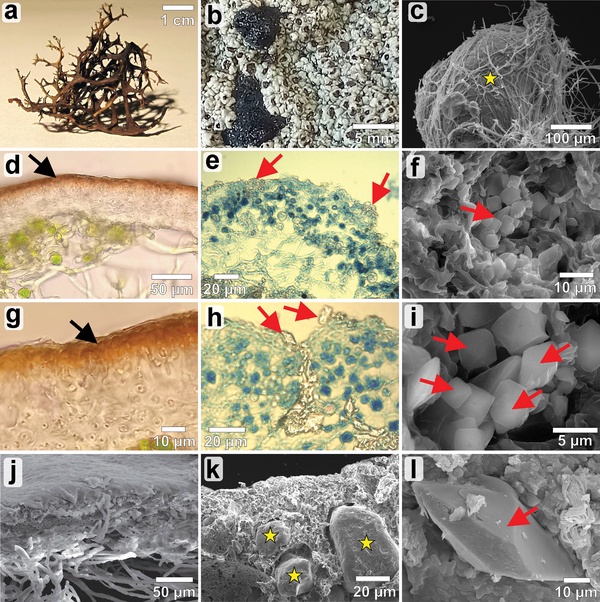

Cetraria aculeata(a,d,g,j)和Diploschistes muscorum(B,c,e,f,h,i,k,l)的形态解剖学特征:a,B地衣叶状体; d,e,g,h叶状体光镜横切面; j,k叶状体扫描电镜横切面; c被真菌菌丝包围的石英砂颗粒; f,i,l叶状体表面有草酸钙晶体。黑色箭头表示黑色素,红色箭头表示草酸钙晶体,黄色箭头表示被困在叶状体内的石英砂颗粒。

当这些地衣从模拟的火星“家园”中取出时,研究人员惊喜地发现,尽管环境湿度极低,两种地衣都设法保留了一些内部水分。这让他们有理由相信,地衣体内的真菌和光合作用伙伴都至少进行着某种程度的代谢活动。这是一个重要的发现,因为此前科学家们虽然测试过地衣的光合作用部分在电离辐射下的表现,但对其共生体中更为庞大的真菌部分在类似条件下的代谢情况却知之甚少。

需要注意的是,与脱水状态相比,保持代谢活性的地衣其实更容易受到电离辐射的伤害,就像一个清醒的人比睡着的人更容易受伤一样。好在,无论是真菌细胞还是藻类细胞,在代谢活跃时都拥有可以启动的内部修复机制,尝试弥补损伤。实验结果清晰地显示,Diploschistes muscorum 对辐射的抵抗力远胜于 Cetraria aculeata。具体来说,前者遭受的氧化应激程度要轻得多,意味着其细胞内积累的有害活性氧种类更少。这些活性氧是一种不稳定的含氧分子,它们如同细胞内的“破坏分子”,会严重损害细胞的各种重要部件,甚至直接导致细胞死亡。

火星上其他的不利条件,例如那以二氧化碳为主导的稀薄大气,虽然可能影响地衣的新陈代谢,但似乎并不能完全使其停止运作。地衣中的真菌部分按理说需要氧气才能有效地代谢碳水化合物,获取能量。然而,即便在氧气极其稀薄的模拟火星大气下,这两种地衣的代谢过程仍在顽强地继续着。对此,研究人员提出了一个有趣的推测:地衣内部的光合作用部分,在进行光合作用时或许能产生微量的氧气,恰好可以供给共生的真菌部分使用,形成一种内部的“自给自足”。

更令人惊讶的是,在黑暗条件下进行的光合作用过程,对X射线的敏感度似乎并不像人们预想的那么高。通过精密的荧光成像技术测量叶绿素浓度变化,科学家们发现,Diploschistes muscorum 的光合作用系统在整个严酷的实验过程中几乎毫发无损。相比之下,Cetraria aculeata 的叶绿素含量在受到X射线照射后确实出现了一定程度的下降。实验结束后,两种饱经考验的地衣都被迅速冷冻起来。然而,当它们被小心翼翼地解冻后,两者都重新展现出光合活性,特别是 Cetraria aculeata,其叶绿素水平更是迅速地恢复到了实验开始前的初始状态,显示出强大的恢复能力。

所以,地衣究竟能否在真实的火星上生存下来?答案很可能取决于具体的物种。Kaja Skubała 认为,要完全揭示地衣能够在强电离辐射等极端条件下存活所需的全部特性和适应机制,还需要进行更深入、更广泛的研究。

她和她的团队在论文中乐观地展望道:“我们的发现为未来的研究奠定了坚实的基础,包括有朝一日在火星表面直接进行长期暴露实验。”当然,我们必须认识到,目前人类尚未有意地将任何地球生物送上火星,要在遥远的红色星球上开展这样的实地生命实验,恐怕还需要相当长的时间和技术突破。

至于 Diploschistes muscorum 为何能更有效地减轻辐射损伤,其背后的确切机制目前尚不完全清楚。不过,实验后的分析发现,在其体内,某些关键抗氧化剂的浓度,特别是谷胱甘肽的浓度,在辐射暴露期间显著增加了。谷胱甘肽这种物质在人体和其他许多生物体中也扮演着重要角色,能够帮助限制细胞损伤。虽然这种强大的抗氧化能力可能有助于地衣在火星的辐射环境中生存,但这并不意味着它能为我们宇航员提供同等的保护——在我们真正考虑派遣人类踏上火星之前,对于如何应对那里的严酷环境,确实需要进行更全面、更审慎的考量。

本文译自 Ars Technica,由 BALI 编辑发布。