北京大学团队研发出全球最快、最节能的二维晶体管,采用铋基材料,性能超3纳米硅芯片40%,能耗降低10%,或将重塑半导体行业格局。

北京大学的科学家们掀起了一场半导体革命。他们抛弃了传统的硅材料,打造出一种全新的晶体管,不仅速度比当前最先进的3纳米硅芯片快40%,还能耗更少能量。这项突破由Hailin Peng教授领衔,选用实验室培育的超薄铋基材料,彻底颠覆了芯片行业的传统设计思路。Hailin Peng在接受《南华早报》采访时形容,这就像从“捷径”转向了“换道超车”。

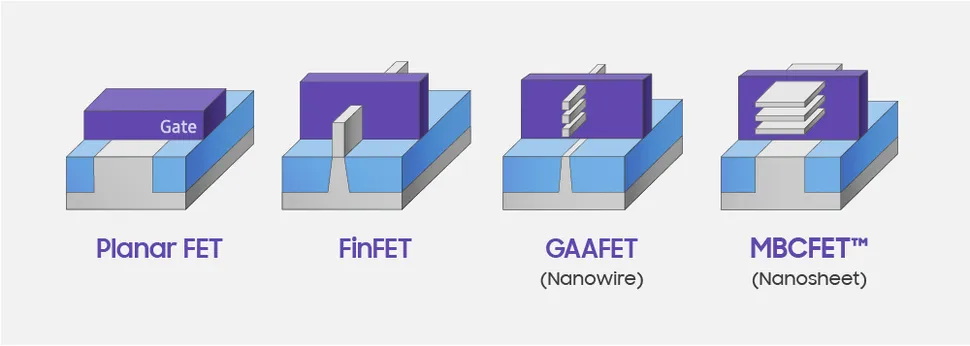

要理解这项突破的意义,不妨先看看它取代了什么。过去三十年,晶体管——驱动从智能手机到超级计算机的核心组件——一直依赖硅和鳍式场效应晶体管(FinFET)设计。这种设计形似微型摩天大楼,垂直排列以控制电流。但当芯片尺寸缩小到3纳米以下,FinFET的物理极限显现:性能提升困难,能耗却不断攀升。继续沿着老路走,显然行不通。

于是,Peng的团队选择了另辟蹊径。他们采用了全环绕栅极场效应晶体管(GAAFET)结构,与FinFET仅包裹通道三面的设计不同,GAAFET将通道完全包围,提供更精准的电流控制,大幅减少能量浪费。更令人振奋的是,他们用铋氧硒化物(Bi₂O₂Se)作为通道材料,用硒酸铋氧化物(Bi₂SeO₅)作为栅极材料。这些二维半导体材料薄如原子,却拥有卓越的电学性能。

相比硅,铋氧硒化物的优势在于电子传输速度更快,即便在极小尺寸下也能保持高效。它的介电常数更高,能更有效地控制电荷,带来更快的开关速度和更低的能耗。“这就像水流过光滑的管道,几乎没有阻力,”Peng形象地比喻道。材料界面也比传统半导体更平滑,减少了缺陷和电噪声。这些特性让新晶体管在实验室中展现出惊艳表现:速度提升40%,能耗降低10%。

这项突破还有更深的背景。由于美国主导的出口限制,中国企业难以获取最先进的3纳米芯片制造设备。Peng的团队巧妙绕过这一瓶颈,他们的晶体管无需依赖尖端光刻机,而是利用现有设备即可制造。这种“被迫创新”反而激发了全新思路。“虽然制裁带来了挑战,但也推动我们从新角度寻找突破,”Peng说道。

当然,实验室的成功只是第一步。要将这种晶体管量产,需面对诸多考验:能否承受真实计算环境的高温和压力?能否集成到复杂的芯片中?答案尚未明朗,但早期迹象令人振奋。团队已用该晶体管制作出逻辑单元原型,显示出超低工作电压和高电压增益,暗示其与现有制造平台的兼容性较高。

从全球视角看,这项突破不仅为中国半导体行业开辟了新赛道,也预示着芯片竞争的未来可能不再局限于“谁能把硅做得更小”。如果二维晶体管能成功商业化,它或许会重塑整个行业格局。然而,从实验室到消费市场,路还很长。打造单个晶体管是一回事,集成数十亿个晶体管并确保稳定生产,则是更大的挑战。但无论如何,这项研究已点燃了一盏明灯,照亮了超越硅时代的可能性。

本文译自 zmescience,由 BALI 编辑发布。