飞机飞过时的“嗖嗖”声不全是多普勒效应,地面回声与声音干扰形成独特音效,揭开这一现象背后的科学奥秘。

每次飞机或直升机从头顶掠过,那标志性的“嗖嗖”声总让人着迷。我曾以为,这不过是教科书上的多普勒效应在作祟,就像救护车呼啸而过时音调逐渐降低。但仔细聆听后,我发现事情没那么简单。飞机的引擎轰鸣确实会因多普勒效应而音调下降,可还有一种更宽广、呼吸般的噪音,音高先降后升,像是划出一道奇妙的弧线。这可不是多普勒效应的“套路”!究竟是怎么回事?

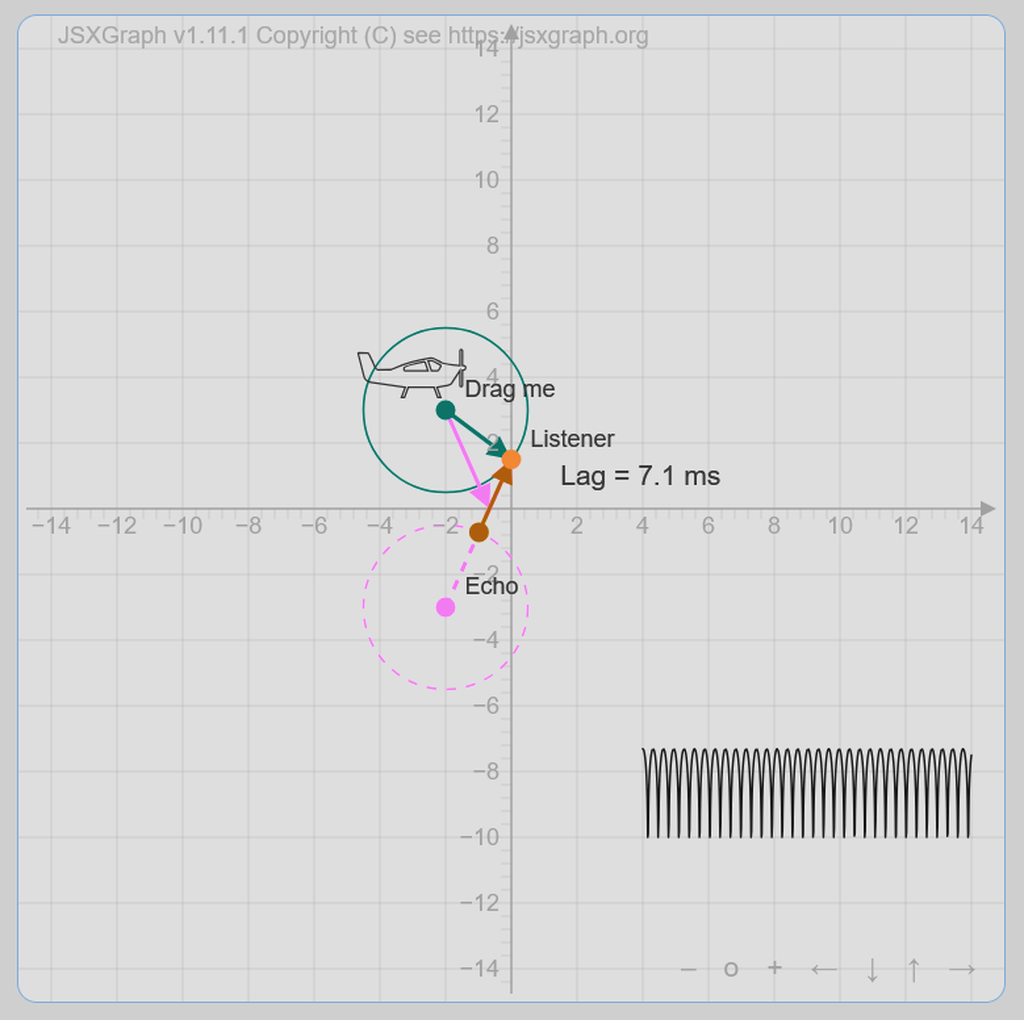

答案藏在一个叫做“梳状滤波”的现象里。想象一下,声音像光线一样,能相互干扰。飞机的声音并非单一地传入我们耳朵,而是由两份几乎相同的声音叠加而成:一份直接从飞机传来,另一份则是从地面反射的回声。这两份声音到达耳朵时略有时间差,形成了干扰模式。正是这种干扰,让我们听到了那独特的“嗖嗖”声,像是音乐制作中常用的“镶边效果”,赋予声音一种动态的起伏感。

为了解开这个谜团,我分析了飞机的声音频谱图。图中,时间从上到下流逝,频率从左(低频)到右(高频)排列。一部分声音从高频滑向低频,符合多普勒效应的特征。但在低频区域,声音的频率分布呈现出一系列移动的峰谷,像波浪般起伏。这种模式正是梳状滤波的“签名”,而峰谷的移动正是“嗖嗖”声的来源。

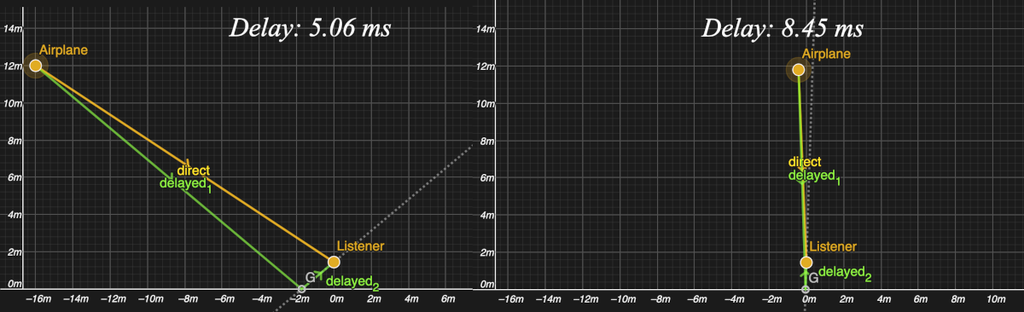

那么,为什么会有两份声音?我的猜测是地面回声在捣鬼。飞机飞过头顶时,声音不仅直接传到我们耳朵,还会从地面反射回来。假设我们站立时耳朵离地面约1.5米,当飞机在正上方时,反射声需多走3米的路程。以声音343米/秒的速度计算,这相当于9毫秒的延迟。巧的是,声音分析图显示的延迟时间正好在4到9毫秒之间变化。当飞机远离时,反射路径与直达路径的差距缩小,延迟时间也随之缩短,音高变化因此呈现先降后升的弧形轨迹。

这种现象并非飞机独有。只要有结构复杂的声音、附近平坦的反射面和某种运动,“嗖嗖”声就可能出现。比如,我曾在瀑布旁听到水声从砖墙反弹产生的类似效果;在高速公路旁,隔音墙也能制造这种回声。甚至在电影《小鬼当家》中,Kevin放下披萨盒时,背景音里也藏着这微妙的“嗖嗖”声。你也可以试试:对着墙壁或电脑屏幕,发出持续的“嘶嘶”声,同时靠近又远离,仔细听,可能会捕捉到这奇妙的声音变化。

更有趣的是,这效果还因人而异。个子高的人耳朵离地面远,延迟时间略有不同;站在十楼窗户边,地面回声可能完全消失。如果地面松软,比如长满苔藓的林地,反射减弱,“嗖嗖”声也会随之减弱。这些猜想还有待在真实环境中验证,但光是想想就让人跃跃欲试。

下次听到飞机飞过的“嗖嗖”声,不妨停下来细听。或许,你会发现日常生活中还有更多这样的声音魔法,等着你去探索。你又在哪儿听过这奇妙的“嗖嗖”声呢?